O Parque Nacional de Ankarana é uma das áreas protegidas mais acessíveis de Madagáscar, para quem anda à descoberta da ilha forma independente: tem uma entrada mesmo junto à estrada e há palhotas asseadas para dormir em dois campos próximos. No interior da floresta, basta um passeio de seis a oito horas para descobrir duas das maravilhas naturais muito próprias do país: os lémures e os tsingy.

Parque Nacional de Ankarana, uma maravilha natural

Ankarana fica no extremo norte de Madagáscar, a duas ou três horas da capital regional, Diego Suarez. É um dos Parques Nacionais mais interessantes do país, até porque permite uma visita especialmente tranquila e uma boa aproximação à fauna local. Aqui não há o risco de se ter de partilhar os trilhos com dezenas de turistas que chegam em autocarros, como acontece em Isalo ou Ranomafana, os Parques que fazem parte de todos os pacotes de viagem vendidos na Europa.

À semelhança de outros países africanos, é a natureza que atrai a maior parte dos visitantes, sobrepondo-se à gente fantástica, às praias paradisíacas e mesmo às estâncias hoteleiras de acesso restrito, em avião privado, diretamente do aeroporto da capital. Mas a ideia que temos da ilha, coberta por uma selva luxuriante que esconde espécies únicas, como os lémures, está longe da realidade. Basta uma viagem de autocarro pela estrada principal que atravessa o país de norte a sul, para ser evidente que as áreas onde a natureza continua relativamente intacta já estão muito espaçadas entre si, separadas por quilómetros e quilómetros de solo árido, desbastado para plantar arroz e apascentar manadas de vacas.

Apesar de tudo, ainda existem aqui mais de duzentas mil espécies de animais, que vivem na floresta tropical, nas montanhas do centro, nos desertos e mangais do sul do território. A ilha separou-se completamente do continente na mesma época em que se extinguiram os dinossauros, mas nos dias de hoje, só entre as espécies animais endémicas contam-se milhares de insetos, sapos, répteis, cinco famílias de aves e cerca de duzentos mamíferos, incluindo os lémures, que já se tornaram a imagem de marca de Madagáscar. Também a flora é constituída em quase 90% por endemismos, e em vários pontos da ilha há ainda um fenómeno natural resultante da corrosão de rochas calcárias pela água da chuva: os tsingy, áreas de relevo cárstico que aqui são extensas e espetaculares.

Em Ankarana, tal como nos outros parques, paga-se obrigatoriamente o bilhete de entrada e um guia, de acordo com o tempo de serviço e a ordem de chegada. Todos falam francês, a língua mais usada no país logo a seguir ao malgaxe. Foi-me atribuído Fortuné, um jovem pouco sorridente que me mostrou um mapa com os percursos e me perguntou qual deles me interessava. Escolhi o mais longo, que penetrava bem dentro da floresta, o que não deixou muito satisfeito. Mas eu queria mesmo ver o Lac Vert, um lago verde escavado no meio do tsingy, nem que para isso tivesse de atravessar a reserva toda. E não me arrependi.

Mal entrámos na floresta, Fortuné começou a debitar nomes de plantas em latim, apanhando folhinhas e raminhos, e explicando-me cuidadosamente para que eram usadas e de que maneira, obrigando-me, obviamente, a parar e a prestar atenção. Mas à décima vez que me chamou para mostrar mais uma folhinha que na farmacopeia local dava um excelente chá para tratar a malária, achei que tinha de lhe explicar que o meu interesse não era propriamente aprender medicina nem farmácia; a minha ideia era simplesmente caminhar em silêncio, admirar a floresta, comer a paisagem com todos os meus sentidos e registar algumas coisas em fotografia. Mas para que não pensasse que não apreciava os seus conhecimentos, sugeri que me mostrasse apenas as que achava mesmo muito importantes. E não perdi pela demora. “Ana! Anda ver esta. É para aquela doença… como se chama aquela doença no cu? Hemorroides, é isso.” Tive de esconder o riso no meu grande chapéu de palha. Já tinha reparado no uso inocente do calão francês; era normal, por exemplo, dizerem “vou mijar”, em vez de usarem uma forma, enfim… mais discreta. Mas o Fortuné ainda não tinha explicado como se usava a planta, por isso continuou: “Faz-se um raminho com as folhas, esfrega-se numa rocha para fazer uma pasta e mete-se no cu.” Tal e qual. Escondi a cara no chapéu e ri-me tanto que pensei que tinha assustado a bicharada toda no raio de um quilómetro.

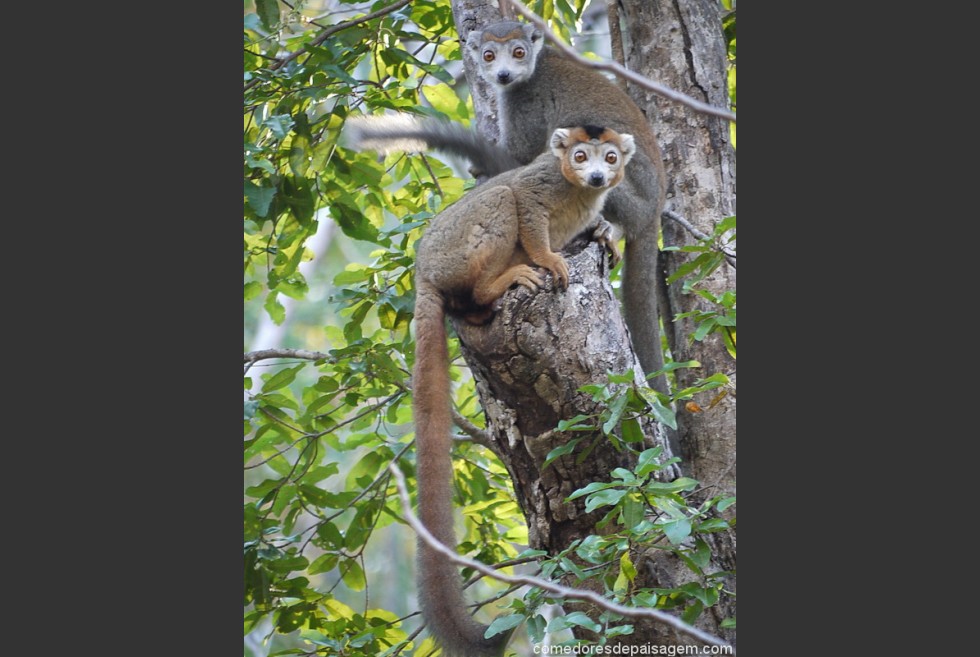

O passeio continuou por túneis de floresta fechada, de um verde seco, decorada aqui e ali por algumas flores. Raízes cresciam em espiral agarradas a troncos, e o Fortuné não perdia uma oportunidade para me mostrar muitas aves, alguns insetos, e mesmo uma grande cobra gorda que se afastava majestosamente pelo chão, e que até parou para olhar para trás, quando nos aproximámos. Já sabia, e o guia confirmou: em Madagáscar não há cobras venenosas. Em pouco mais de duas horas vimos vários tipos de camaleão, de olhos esbugalhados e lentidão de caçador que, segundo o Fortuné, têm aquele andar lento e hesitante “porque têm muitos problemas nas articulações”. A cereja no cimo do bolo foi, como não podia deixar de ser, avistar cinco das onze espécies de lémures que existem em Ankarana. Quatro das espécies eram diurnas, e uma noturna – um par de criaturas felpudas e ensonadas tentando dormir na cavidade de uma árvore, mas que não escaparam ao olhar atento do guia.

Da segunda vez que encontrámos lémures-coroados, experimentei uma técnica que me tinha dado grande resultado no sul do país: sentar-me, quase imóvel, debaixo de uma árvore propícia, e esperar que os mais curiosos se aproximassem. Tímidos e selvagens mas muito curiosos, os lémures que vivem em áreas protegidas não estão habituados a ser caçados. Talvez por isso, demonstram tanto interesse por nós, como nós por eles. E mais uma vez, a técnica resultou: dois lémures foram descendo pelos ramos e aproximando-se aos poucos, até que um deles ficou a pouco mais de um metro da minha cara, a olhar-me nos olhos com aquele ar de espanto permanente…

Fisicamente somos uns primos muito afastados, já que a espécie evoluiu em África e deu origem a outros ramos da árvore genealógica, que hoje são os macacos africanos, tendo desaparecido completamente no continente. Hoje há cerca de cem espécies de lémures diferentes espalhadas pela ilha. Variam na cor, no tamanho e nos hábitos: uns são noturnos, como o aye-aye, outros diurnos; insectívoros e vegetarianos; brancos, como a sifaka, castanhos ou ruivos; pequenos como a palma de uma mão, ou do tamanho de uma criança, como o indri.

O chão vai-se despindo e deixando ver o seu esqueleto de pedra, que jaz por baixo das raízes e das camadas de folhas da floresta, composta por uma maioria de árvores de folha caduca. À medida que nos aproximamos do lago, caminhamos em cima da pedra cinzenta de um campo cárstico que o tempo e a chuva vão esculpindo em agulhas, lâminas e torres, onde poucas plantas conseguem segurar as raízes. É um impressionante deserto de pedra onde é difícil por os pés, interrompido por desfiladeiros e poços profundos, grutas habitadas por colónias de morcegos, rios subterrâneos onde ainda vivem crocodilos. O impressionante Lago Verde fica no fundo de um destes desfiladeiros e é completamente inacessível. A cor verde-esmeralda contrasta com a paisagem cinzenta do tsingy, e nas margens há arbustos que aproveitam o milagre da água para viver.

- O Lago Verde, encaixado num desfiladeiro do tsingy de Ankarana

Descansamos mirando o lago lá no fundo, comemos e, sobretudo, bebemos: o calor é intenso e estou tão molhada como se tivesse tomado um duche vestida. Pelo caminho de regresso, pergunto ao Fortuné se há algum caminho que nos leve mais para o interior do tsingy, agora que caminhei várias horas na floresta. “Sim, há, podemos ir ao tsingy de Benavony. Mas é outro percurso” (Leia-se “outro percurso para pagar”). ” Não há problema. É longe?” Sem responder, fez várias opções nos cruzamentos assinalados e acabou por sair do carreiro, cortando caminho pela floresta, sempre sem deixar de me apontar insetos e aves, parando quando ouvia estalar um ramo, certificando-se de que eu via, puxando-me pelo braço e apontando em silêncio. E ainda encontrou mais uma planta muito importante para limpar os rins: “Cozes a planta e bebes o líquido. Primeiro o mijo é verde, mas depois sai limpo.”

E de repente, a floresta acabou. Como se saíssemos de uma floresta para o mar, com a mesma brusquidão, só que em vez de água é um mar de pedra, com vagas, poços, chaminés, altos e baixos de rocha cinzenta a perder de vista, aguçada como lâminas. É impossível caminhar sobre as pontas afiadas do tsingy, por isso contornamos junto às árvores, à procura de um caminho já feito para os visitantes, com carreiros bem batidos, degraus, e até uma ponte ao estilo Indiana Jones. Antes de entrarmos no tsingy, Fortuné pergunta-me as horas – já passa das três da tarde. “Podemos ir, não é a hora dos nossos antepassados.” Não estranhei muito. Ao fim de um mês em Madagáscar, já tinha percebido que as histórias de espíritos e fantasmas dos antepassados são encaradas de forma tão real como as histórias que contam sobre as vidas dos vizinhos.

– Qual é a hora dos antepassados? – perguntei.

– Eles andam no tsingy lá pelo meio-dia. Ouve-se passos e vozes de gente. Não é bom vir a essa hora, para não os incomodar…

Estou a falar com um jovem de vinte e poucos anos, com um curso de turismo e uma especialização na fauna e flora do Parque de Ankarana. Como é que se acomoda o mundo científico e o dos espíritos numa só cabeça? Arrisquei uma sugestão:

– Não será o calor do meio-dia que faz estalar as pedras? A esta hora o sol já não é tão forte, já não há ruídos…

– Não, não, ouve-se muito bem as vozes. Não gostam que os incomodem, às vezes entram nos nossos sonhos e ameaçam-nos.

– Por acaso gostava de ouvir…

– Já sei que não acreditas, os vahaza (estrangeiros) não acreditam nestas coisas. E mesmo que ouvisses não percebias, porque eles falam um dialeto antigo. Mesmo eu não percebo muito bem.

– E não achas que os antepassados são vossos amigos, e até gostam que os venham visitar?

– A essa hora, não. Essa hora é para eles.

Temos de reconhecer que o tsingy é um lugar muito misterioso. E quanto mais entramos neste reino mineral, mais o seu aspeto enigmático é reforçado pelo silêncio da pedra, pela raridade das plantas e pela ausência de aves e répteis, as únicas formas de vida que poderiam agitar o ar, que cada vez está mais parado. Por mim, procurava uma gruta e dormia ali, pagava todas as horas extra e esperava por uma comunicação dos antepassados em línguas estranhas – ou pelo menos por um crocodilo extraviado de um qualquer rio subterrâneo. Ficava por ali mais umas horas, mais uma noite e um dia, apreciando as mudanças de luz e os detalhes da paisagem que estou quase a ter de deixar. Podia até escolher um lugar com uma vista privilegiada sobre o caminho, esperar pelos raros turistas que aqui vêm e sussurrar-lhes coisas ao meio-dia. Coisas bonitas, claro. Ou talvez receitas da farmacopeia regional…

Adoreiiiiiiiiiiiii

Gratidão pelo relato, adorei e espero ir em breve…

tbm gostaria de ouvir os antepassados rsrs

lugares misteriosos sempre me fascinam hehe

Eu também acho que os antepassados não deviam ser assustadores…