Para conhecer o Tibete, e deixar para trás imagens insistentes de monges meditativos e templos com Budas reluzentes, nada melhor que as páginas escritas por Alexandra David-Néel.

O Grande Tibete de Alexandra David-Néel

Já lá vão uns sessenta anos desde que Alexandra David-Néel deixou o Tibete, mas as mesmas paisagens, cultura e espiritualidade despontam, iguais, bem longe das cidades à mercê da administração chinesa, onde se encontram em sério risco. Melhor que ler, só mesmo fazer como esta francesa indomável, e percorrer a inóspita imensidão do planalto tibetano.

O Tibete não é apenas o país dos magníficos templos destruídos e reconstruídos pelos chineses, labirínticos e escuros como fortalezas, onde os únicos sinais de vida são as prostrações silenciosas dos peregrinos e a luz bruxuleante das lamparinas alimentadas a manteiga de iaque. Também não é o das tibetanas coquetes de Lhasa, de vestido asseado e camisa de “seda” chinesa, sapatilhas e chapéu de plástico com um laço de tule vaporoso. Nem o dos rapazes de calças e T-shirt empoleirados em motoretas, óculos escuros e cabelo curto sob um boné de pala, que perguntam aos estrangeiros “gosta do Tibete?”.

Gostei de Lhasa, de Xighatse, de Gyantse, mas com mágoa. Vim tarde e dei por isso. Os prédios de azulejos brancos e vidros azuis que encontrei em toda a China, também já chegaram aqui, remetendo os bairros medievais para atrações turísticas. Os tibetanos de trança enrolada na cabeça, segura por fios vermelhos ou negros, os que têm brincos com grossas turquesas e casacão de pele de ovelha, amarrado por uma faixa de onde sai um punhal, ou são velhos ou miseráveis – ou ambas as coisas.

O verdadeiro Tibete, encontrei-o numa viagem através do território em direção a Tsaparang, próximo da fronteira indiana. Durante três semanas passaram-me diante dos olhos as páginas escritas por Alexandra David-Néel, que por aqui andou durante onze anos como orientalista e budista. Ninguém melhor que ela fala deste “país que parece pertencer a um outro mundo”, e quase sessenta anos depois pareceu-me encontrar as mesmas paisagens, as mesmas personagens bárbaras e épicas, vidas imutáveis por serem as únicas possíveis.

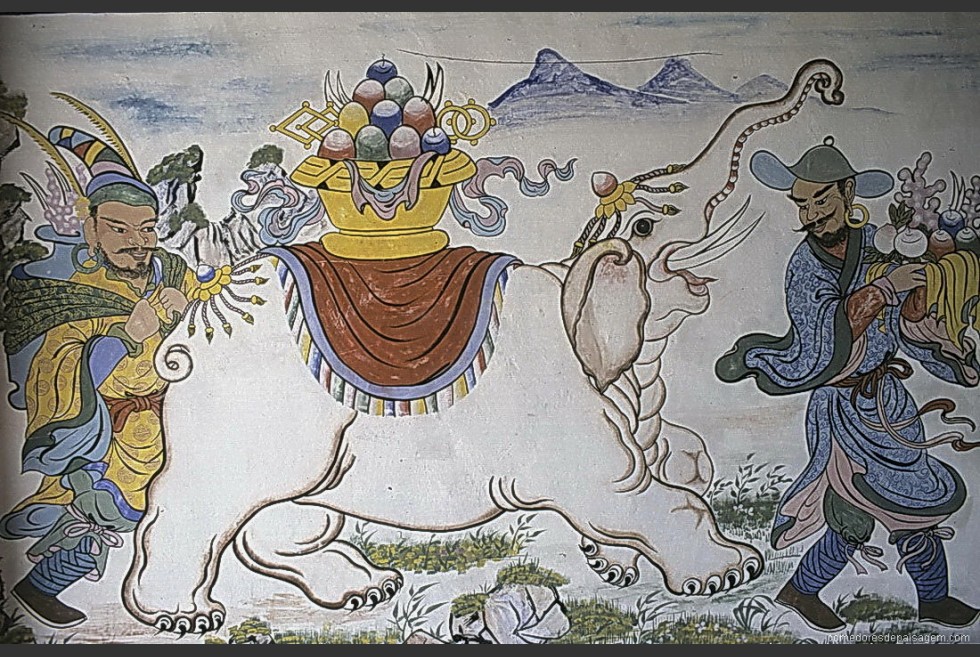

Aqui é fácil acreditar em deuses e demónios, ou que o asceta Milarepa subiu pelos ares até ao cume do monte Kailas com os raios de Sol. Visões extraordinárias sucedem-se à nossa volta. Subimos constantemente aos 5.000 metros, num cenário límpido e silencioso, de horizontes infinitos. Lagos azul-turquesa, rodeados de areia branca e fina, aparecem encaixados entre montes calcinados e secos. A paisagem, que Alexandra descreve como “severa, muito bela, impregnada de uma grande calma”, quase nunca se interrompe. Burros listrados fogem de nós a zurrar, iaques passeiam na areia, ouve-se cantar sem ver vivalma. Finos fios de fumo são os únicos sinais de vida de ocasionais tendas negras e isoladas. Às vezes, ao longe chove com força e sobre nós brilha um sol forte, o vento seca-nos as mãos e a pele. Atravessamos rios, atolamo-nos em lama e areia, dormimos onde calha, enrolados como ursos em sacos-camas poisados sobre estrados sebentos. Viajamos de jipe, com um camião carregado de bidões de gasóleo e víveres, cada vez mais deteriorados à medida que o tempo avança. Alexandra viajou com séquito, uma fila de malas, criados, liteira, montada em iaques ou cavalos, mas também fez mais de 2.000 quilómetros a pé, disfarçada de peregrina e mendiga, acompanhada apenas pelo lama Yongden, seu filho adotivo. Bebeu, como nós, o chá salgado temperado com manteiga de iaque rançosa, e comeu tsampa (farinha de aveia amassada com esse chá) e carne de iaque seca, os alimentos diários dos tibetanos.

A “estrada” é, simplesmente, uma série de marcas de rodados que vamos seguindo, escolhendo os locais com melhor piso. Várias vezes empurramos o jipe, enquanto o valente camião Dong Feng o puxa para fora de uma espessa camada de lama. A cada colo que subimos, os condutores tiram o boné e gritam saudações; nos mais importantes, sempre marcados por grandes quantidades de bandeiras de oração e pedras cobertas de mantras, saem dos veículos e oferecem lenços cerimoniais, brancos e finos, que se penduram em cordas ou mastros junto ao amontoado colorido das bandeiras desbotadas pelo Sol. Antes de retomarmos viagem circundam três vezes o local. Que orações fazem, o que pedem a Buda e aos deuses? Seja o que for, é com um sorriso de paz que ligam os motores e nos levam para diante, como que retemperados por aqueles minutos a sós consigo próprios.

As paragens na estrada foram-nos dando retratos inesquecíveis do país. As pessoas juntam-se para nos verem, alguns a medo. Sorridentes, sujos e rudes, os dokpas (nómadas) têm o garbo dos antigos guerreiros e a falta de generosidade da gente das montanhas, que sabe que partilhar é tirar da própria boca o pouco que comem. Mas agora não são estes altivos cavaleiros tibetanos, cara mascarrada pelo fumo, de fuso na mão e punhal à cinta, quem nos impede de avançar em liberdade; são os check points militares ao fim de cada dia, onde é preciso exibir a papelada, ou a polícia secreta à paisana que ronda os peregrinos, controlando tibetanos e estrangeiros.

Sei que parece mentira, mas o guia que levámos connosco – obrigatório pelas leis chinesas – também se chamava Yongden, como o companheiro de Alexandra. Falava inglês, o suficiente para se referir ao Dalai Lama como “o nosso presidente” e para garantir que a cultura tibetana iria desaparecer em breve. Mas como é que se controlam estes dokpas, que passam parte do ano nas aldeias e o resto nas tendas de lã escura, guardadas por cães de aspeto feroz? Conhecem o terreno, movem-se à vontade neste território que é o menos povoado da Ásia – e não precisam de aprender mandarim para falar com os rebanhos. “E os filhos?” – dizia Yongden. “Vão continuar nesta vida dura ou vão querer ir para a cidade, onde a partir da escola secundária já têm de dominar a língua oficial da China?” Há escolas tibetanas, mas são básicas e muitos professores nem sequer têm formação. Os mais bem preparados e com formação superior são chineses, ou tibetanos educados em escolas chinesas.

Não imaginamos o planeta sem esta cultura, que mistura de forma única espiritualidade com práticas de vida, ambos indispensáveis para a sobrevivência, numa área onde esta parece impossível. Não podemos imaginar as cantigas lentas e ondulantes dos dokpas transformadas no karaoke que já se ouve em Lhasa. Nem as casinhas brancas e encrespadas, com lenha em camadas nos terraços, substituídas por mais prédios de azulejos brancos e vidros azuis.

Nós, os bárbaros, precisamos desta pureza bravia, deste ar fresco com sabor a altitude, destes sorrisos irónicos de cavaleiros altos e desgrenhados que conduzem manadas de iaques aos pastos. “País de titãs ou de deuses” cujas estepes, montanhas e solidões nos perseguem como uma obsessão, o Tibete tem o poder de enfeitiçar.

«A falar verdade, tenho saudades de um país que não é o meu. As estepes, as solidões, as neves eternas e o grande céu claro “lá de cima” perseguem-me! As horas difíceis, a fome, o frio, o vento que me cortava a cara, que me deixava os lábios inchados, enormes e a sangrar, os acampamentos na neve, dormindo na lama gelada (…), tudo isso pouco importava, as misérias passavam depressa e permanecíamos perpetuamente imersos no silêncio onde só o vento cantava, nas solidões quase vazias mesmo de vida vegetal, os caos de rochas fantásticas, os picos vertiginosos e os horizontes de luz ofuscante. País que parece pertencer a um outro mundo, país de titãs ou de deuses. Continuo enfeitiçada.»

Alexandra David-Néel

Louise Eugénie Alexandrine Marie David nasceu em Paris a 24 de Outubro de 1868, e morreu em Digne, a 8 de Setembro de 1969.

Sempre muito independente, começou por ganhar a vida como cantora de ópera e escrevendo para jornais. Orientalista empedernida, as suas viagens tinham por objetivo o estudo da religião, língua e culturas da Ásia mais remota, com incidência definitiva sobre o Tibete. Casada com o engenheiro Philippe Néel aos trinta e cinco anos, pouco tempo viveu com o marido, conservando no entanto a sua amizade que, mais que uma vez, a livrou de apuros financeiros durante as viagens. O seu único companheiro foi o lama Yongden, jovem tibetano que acabou por adoptar oficialmente em 1929 e de quem nunca mais se separou, mesmo durante as curtas épocas que passou em França, publicando livros e dando conferências sobre as suas viagens e a cultura oriental.

A coroa de glória veio com a permanência de dois meses em Lhasa, depois de algumas tentativas frustradas que duraram anos, em percursos erráticos por território tibetano. Aconteceu em 1924, e Alexandra foi a primeira mulher ocidental a entrar na cidade sagrada do Dalai Lama. Na altura o Tibete era alvo de cobiça dos colonialismos inglês, russo e chinês, e Lhasa era uma cidade proibida, fechada aos visitantes estrangeiros.

As suas explorações asiáticas, iniciadas aos quarenta e três anos, ocuparam-na durante vinte cinco; aos oitenta e dois, Alexandra ainda gostava de acampar durante o Inverno nas margens do lago alpino de Allos, a mais de dois mil metros de altitude, para descansar da vida na cidade. No ano da sua morte, quase aos cento e um anos de idade, pediu a renovação do passaporte para regressar ao Tibete. E até hoje, ninguém o descreveu como ela: «A falar verdade, tenho saudades de um país que não é o meu. As estepes, as solidões, as neves eternas e o grande céu claro “lá de cima” perseguem-me! As horas difíceis, a fome, o frio, o vento que me cortava a cara, que me deixava os lábios inchados, enormes e a sangrar, os acampamentos na neve, dormindo na lama gelada (…), tudo isso pouco importava, as misérias passavam depressa e permanecíamos perpetuamente imersos no silêncio onde só o vento cantava, nas solidões quase vazias mesmo de vida vegetal, os caos de rochas fantásticas, os picos vertiginosos e os horizontes de luz ofuscante. País que parece pertencer a um outro mundo, país de titãs ou de deuses. Continuo enfeitiçada.»

A sua casa em Digne (França), Samten Dzong, alberga hoje o Museu e a Fundação Alexandra David-Néel, em cuja biblioteca se encontra toda a sua obra, e a maior parte do que até agora se publicou sobre a vida da “mulher das solas de vento”. Situa-se em Digne-les-Bains, na Avenida Marechal Juin, nº 27 e oferece visitas guiadas gratuitas. Site em francês: http://.alexandra-david-neel.org

A Librairie Plon publicou, num único volume, um conjunto de cinco livros fundamentais de Alexandra David-Néel, com o título de Grand Tibet et Vaste Chine, abrangendo Au Pays des Brigands Gentilshommes, Voyage d’une Parisienne à Lhassa, Sous des Nuées d’Orage, A l’Ouest Barbare de la Vaste Chine e Le Vieux Tibet Face à la Chine Nouvelle. Para além do relato de viagens, a escritora consagrou duas dezenas de volumes ao budismo, à religião Bon tibetana e à filosofia oriental, sobretudo chinesa e indiana.

Adaptado de texto publicado no magazine Fugas, do jornal Público

Olá Ana! Este livro parece-me bem. Gostei muito de ler o teu e agora apetece-me ler algo sobre estas paisagens. Tens o livro em português? Ou leste em francês? Vou ver se o encontro. Andei a ler em inglês, faz-me bem mas em francês nem pensar. 😉 Beijinho

Fico contente que tenhas gostado de ler o meu livro. Mas a Alexandra foi muito, muito mais longe!

Há anos havia um dos livros dela em português, mas fiz uma pesquisa rápida para te informar e já não o encontrei. Li em francês as obras que aparecem na foto, e que também existem em inglês.

Se estás numa onda de livros que convidam à viagem, vais ter mais posts em breve no Viagens com Livros, e em português.